In vielen Fällen handelt es sich bei den Änderungen der deutschen Sprache durch die sogenannte „Rechtschreibreform“ von 1996 und die Reform der Reform von 2006 um „Verdummdeutschungen“ oder, wie das Institut für Deutsche Sprache (IDS) schreibt, um „neue Schreibungen … mit dem Ziel, eine tatsächliche oder angenommene Wortverwandtschaft herzustellen“ – ja, man ist sich nicht zu schade zuzugeben, dass man hier „angenommene Wortverwandtschaft“ zur Grundlage einer Reform gemacht hat. Das ist, als ob die NASA ihre Missionen nun nach Horoskopen plane – Sternbilder sind schließlich auch „angenommene“ Verbindungen zwischen (weit voneinander entfernten) Sternen!

Die sogenannte „Volksetymologie“ (folk etymology) als Maßstab zu verwenden, könnte langfristig dazu führen, dass jeder Fehler irgendwann sanktioniert wird. Bereits 1985 stellte Manfred Sack fest: „[W]enn etwas nur lange genug unkorrekt gebraucht wird, ist unsere große Hure Duden zur Stelle und kassiert es als korrekt.“ Im Falle der Reform war es aber nicht nur der Duden, der die Sprache hier dem niedrigsten Niveau anzugleichen versuchte.

Schon heute ergibt eine Analyse von Suchmaschinenanfragen, dass Deutsche häufiger nach dem falsch geschrieben Worten „Gallerie“ als nach dem korrekten Galerie suchen – vermutlich verwirrt durch das englische Wort gallery. Suchmaschinen sind hier gnädig und korrigieren eigenständig („Meinten Sie …?“), aber es ist fraglich, ob das die Fehlanalogie dauerhaft beseitigt. Das Beispiel zeigt auch, dass es nicht ausreicht, einsprachig (monolingual) oder innersprachlich (intralingual) zu denken (also beispielsweise eine falsche Analogie von Galle zu Galerie zu ziehen), sondern dass auch zwischensprachliche (interlinguale) Aspekte zu berücksichtigen sind. Nach der löchrigen „Regel“ der Konsonantenverdoppelung nach kurzem Vokal (Tipp und nummerieren) wäre die Schreibung von Galerie mit Doppel-l durchaus „erklärbar“, doch ist sie bei der Reform nicht eingeführt worden und demnach immer noch falsch (oder nicht normgerecht). Immerhin kamen die Reformer nicht auf die „brillante“ (und nicht „brilliante“!) Idee, hier eine Verbindung zum Wort Sellerie zu konstruieren. Vielleicht beim nächsten Mal?

Irrtümlich mögen viele Menschen auch glauben, dass einbleuen mit der Farbe blau zusammenhänge – was aber etymologischer Unsinn ist: bleuen bedeutet schlicht „schlagen“ (von althochdeutsch bliuwan, vgl. engl. blow = „Schlag“) und ist mit dem Bleuel („Schlegel“) sprachverwandt, den wir (leicht verfremdet) noch im Pleuel und in der Pleuelstange finden (mit, wie es im Duden heißt, „hyperkorrektem p“). Der Duden stellt klar: „Das vom Sprachgefühl irrigerweise meist zu ,blau‘ gestellte Zeitwort [bleuen] … hat mit den ,blauen‘ Flecken nichts zu tun.“ Wir sind hier also wieder bei einer „angenommenen Sprachverwandtschaft“. Dennoch fördert die FSR genau diesen Unsinn, indem sie die Falschschreibung einbläuen nun zur einzig (!) korrekten (!!) Form erklärt. Die Fehldeutung (nach „Gefühl“) wird dadurch nur verstärkt, ja abgesegnet, und langfristig wird sich niemand mehr die Frage stellen, woher das Wort wirklich kommt. Der Pleuel und die Pleuelstange blieben übrigens unverändert – das „hyperkorrekte“ P hat sie wohl gerettet.

Wenig hilfreich war auch die Anpassung von Greuel an Grauen. Diese Wörter gehen auf die (unterschiedlichen) mittelhochdeutschen Substantive griuwel bzw. grūwen zurück, haben aber nichts mit der Farbe Grau zu tun. Dummerweise wird nun aber das Adjektiv gräulich (zum neuen Wort Gräuel) – zuvor greulich – genauso geschrieben wie das weiterhin bestehende Adjektiv gräulich (zu grau). Ob das Gespenst in der Spukgeschichte nun „scheußlich“ war oder nur einen Graustich hatte, kann man nicht mehr unterscheiden.

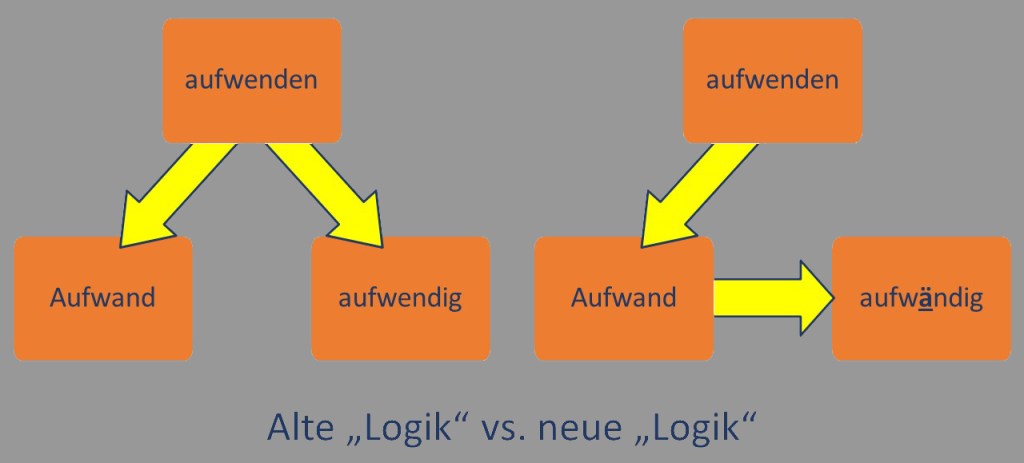

Völlig unverständlich ist auch die Annahme, eine Verschiebung zu einem Umlaut (also a zu ä) sei leichter nachvollziehbar, als die zu einem anderen Vokal (etwa a zu e und umgekehrt). Von dem Verb aufwenden lässt sich sowohl das Substantiv Aufwand (mit Verschiebung von e zu a) als auch das Adjektiv aufwendig (ohne Veränderung) ableiten. Weshalb nun künstlich eine Lautverschiebung in das Adjektiv eingebaut werden soll (aufwändig als nach FSR zulässige Alternativschreibung), ist mit klarem Verstand kaum nachvollziehbar: statt mit zwei Vokalen haben wir es nun mit zwei Vokalen und einem zusätzlichen Umlaut zu tun – also drei statt zwei Varianten.

Von einer Vereinfachung kann auch hier folglich keine Rede sein. Im Gegenteil: Andere Adjektivableitungen vom Stammverb wenden bleiben von der Änderung unberührt, so dass es zur Stammform wenden (ohne die Vorsilbe auf-) auch weiterhin ausschließlich die Adjektivform wendig gibt (und nicht „wändig“), „weil“ ja das zugehörige Substantiv Wende heißt (und nicht Wand). Das mag zwar stimmen, doch dient es eben nicht der Vereinfachung, wenn man all diese Ableitungen berücksichtigen muss, anstatt einfach geradlinig eine Analogie von wendig zu aufwendig zu ziehen. Auch andere Ableitungen von aufwenden sind nicht betroffen. So kann ich die nach wie vor alternativ zulässigen Vergangenheitsformen wandte auf (starke Konjugation) und wendete auf (schwache Konjugation) zwar bilden, aber (zum Glück!) keinesfalls „wändete auf“. Ein ä gibt es tatsächlich in der gesamten Wortfamilie an keiner anderen Stelle!

In ähnlicher Weise soll man nun überschwänglich schreiben, „weil“ es sich vom Überschwang ableite, während der Schwengel, der die gleichen Wurzeln hat, von der Reformwut unangetastet blieb (anders als der Stengel, der wegen der Stange zum Stängel mutierte). Tatsächlich gehen die Wörter schwenken, schwanken, schwingen und Schwung allesamt auf die gleichen Wurzeln zurück (mittelhochdeutsch swingen), nicht hingegen die Wörter schwanger und schwängern (von mhd. swanger) die nun plötzlich dem „Volksetymologen“ (fälschlich) als „angenommene Verwandte“ erscheinen. All dies unter dem Vorwand (!) der Vereinfachung.

Die grundsätzliche Frage bei einer jeden Rechtschreibreform muss sein, ob sie (a) wirklich eine Vereinfachung und damit einhergehend eine Erleichterung beim Spracherwerb bringt und (b) einen so großen Nutzen bringt, dass er alle Nachteile aufwiegt. Diese beiden Kriterien sind in den meisten Fällen bei dieser Reform objektiv nicht erfüllt. Statt dessen stehen wir heute vor einem Scherbenhaufen von Publikationen, die in den letzten dreißig Jahren erschienen und mindestens drei „Rechtschreibungen“ folgten.

Eine Anekdote zum Schluss: Als Max Brod 1925, kurz nach Franz Kafkas Tod, gegen den ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen, dessen Roman Der Process(so der Titel des Manuskripts) posthum veröffentlichte, passte er den Titel an die gängige Rechtschreibung an, indem er das c zu einem z veränderte: Der Prozess. Ab 1945 wurde auch das Doppel-s am Ende an die damaligen deutschen Rechtschreibnormen angepasst, und der Roman erschien fortan als Der Prozeß. In der Kritischen Kafka-Ausgabe (KKA) von 1990 orientierte sich der Herausgeber an Kafkas Handschrift und brachte sein altertümliches c zurück, behielt aber das damals regelkonforme ß – aus nicht ganz schlüssigen Gründen – bei (Der Proceß), das erst in der „Historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe“ (FKA) (ab 1995) wieder verschwand (Der Process). Nach der Rechtschreibung von 1996 wäre die Schreibung Der Prozess die aktuell, also rund hundert Jahre nach Kafkas Tod, korrekte, und so ist der Roman auch seither in einigen Ausgaben erschienen. Damit hatte der Roman in etwas mehr als siebzig Jahren vier verschiedene Titel und zwei davon jeweils mit rund sieben Jahrzehnten Abstand sogar ein zweites Mal. So kann man anhand eines einzigen kurzen Wortes in einem einzigen Buchtitel bereits die Komplexität der Problematik erkennen, die sich aus der Abwägung von Treue zum Original einerseits und Befolgung aktueller Rechtschreibregeln andererseits ergibt. Die Sprache ist kein Modeartikel wie ein Kleid oder ein Paar Schuhe, die man in kurzen Abständen wechseln kann (aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen lieber länger tragen sollte). Eher gleicht sie einer Tätowierung: Sie ist auf Dauer angelegt, und jede Änderung ist entweder hässlich oder schmerzhaft oder beides.

Mehr zu diesem Thema finden Sie in meinem Buch Gewagt gesagt: Muss man das sagen oder darf man das noch?

Image by manfred Kindlinger from Pixabay